19岁的小张记忆里,晕倒的阴影从小学六年级就开始笼罩。短暂的意识丧失、恶心眼花,这些症状偶尔出现,起初他和家人并未在意。直到今年2月,正在工作的小张毫无预兆地再次晕倒,数秒后才恢复意识。接连在多家医院检查,动态心电图显示他存在严重心动过缓,24小时平均心率仅40次,最慢心率低至35次/分,医生均建议进行起搏器治疗。就在小张为治疗方案发愁时,经身边人介绍,他了解到海南医科大学第一附属医院心血管内一科在心律失常治疗方面经验丰富,于是抱着希望前来就诊。

面对小张的病情,许多人心中都会产生疑问:症状性心动过缓的患者都需要植入起搏器吗?

答案是:不一定!

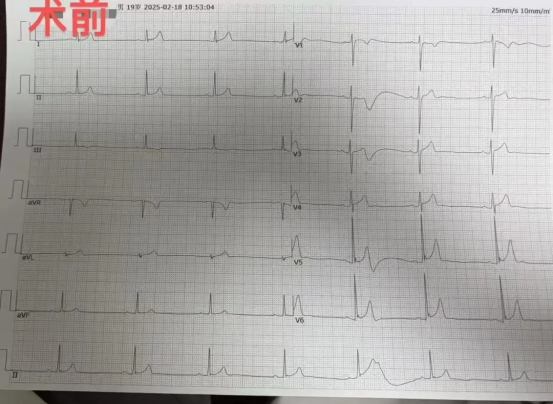

入院后,医护人员对小张的心率进行严密监测,其心率始终在35-40次/分之间波动。通过心电图、心脏超声等检查,未发现心脏存在器质性病变。经心血管内一科起搏电生理团队深入讨论分析,认为小张的心动过缓很可能与迷走神经功能亢进相关。

虽然依据指南,小张的情况符合植入起搏器的指征,但考虑到他年纪尚轻,若安置永久起搏器,未来可能面临多次更换起搏器、植入物感染、导线故障等风险,还会在一定程度上影响生活质量。为此,心血管内一科起搏电生理专家团队经综合评估,决定先通过电生理检查明确心脏停搏与迷走神经功能的相关性,若存在关联,则首选心脏迷走神经消融治疗,为小张这样的年轻心动过缓患者提供了非起搏治疗的全新选择,避免过早植入永久起搏器带来的身心负担。

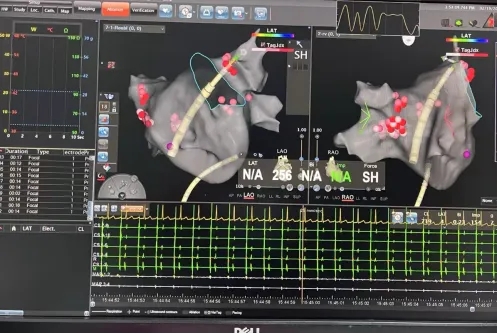

手术由心血管内一科电生理团队操刀。术中,医生通过高频刺激,精准确定了迷走神经功能亢进与心动过缓之间的关联,并迅速开展消融操作。整个消融过程高效且安全,未对周围组织造成任何损伤。

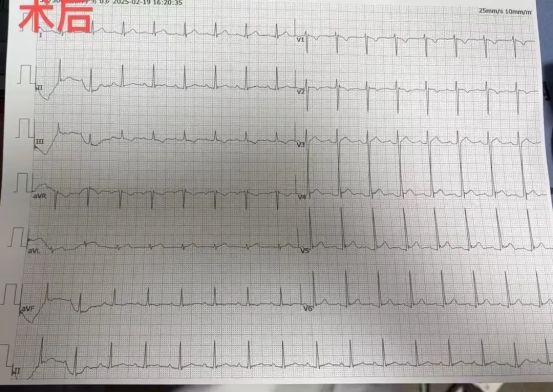

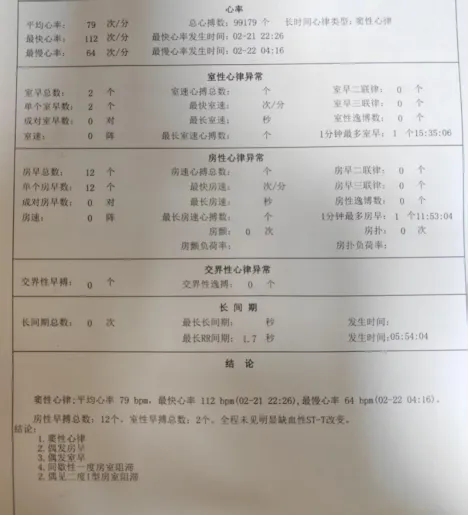

术后,小张的基础心率恢复至正常水平,心电监测也未再出现房室传导阻滞。第二天,小张便无任何不适反应,能够正常下地活动。复查动态心电图显示,小张24小时最慢心率达到60次/分,且未出现大于2秒的心跳间歇,迷走神经张力明显降低,这标志着心脏迷走神经射频消融手术取得成功。如今,小张彻底摆脱了头晕、黑矇的困扰,能够放心地进行日常活动,再也不用担心心搏骤停导致晕厥甚至危及生命,同时也成功避免了永久起搏器的安置。

杨洋主任指出,年轻的心动过缓患者中,许多人伴有迷走神经功能亢进,频繁出现心脏停搏,存在晕厥甚至猝死的风险。而这类患者有望通过消融迷走神经节提升心率,从而规避永久起搏器植入给年轻群体带来的身体与心理负担。

术中消融点

黄珊主任介绍,心脏迷走神经节消融术是一种微创介入治疗手段。医生将消融电极送至心脏,对迷走神经节丛进行标测,利用射频能量精准破坏部分迷走神经节,选择性地损伤迷走神经节,却不会破坏其他神经。通过这种方式,改良窦房结和房室结的神经支配,有效抑制亢进的迷走神经,对自主神经反射异常引发的缓慢性心律失常疗效显著。

作为一项新兴的微创介入手术,心脏迷走神经节消融术具有诸多优势。它不仅安全有效、给患者带来的痛苦小,而且治疗费用相对较低。尤其对于年轻患者而言,该术式开辟了新的治疗可能,真正实现了“介入无植入”的目标,为部分缓慢性心律失常患者提供了更优的治疗选择。

海南医科大学第一附属医院心血管内一科心脏电生理团队始终致力于钻研诊疗新技术、新项目,其心脏电生理诊疗水平持续位居全省前列。团队以先进的管理模式和优质的医疗质量,不断提升省内心律失常疾病的整体规范诊治水平,全心全意为群众健康保驾护航。