房颤消融治疗——柳暗花明又一村 发布时间:2009-8-17 被阅览数: 636 次 心血管内科 李天发 黎海文 房颤是一种危害性非常大的心律失常,由于房颤急性发作时往往心室率非常快,给患者

心血管内科 李天发 黎海文

房颤是一种危害性非常大的心律失常,由于房颤急性发作时往往心室率非常快,给患者带来主观上的不适感,如心慌、胸闷,甚至严重的引起低血压,休克,或者引发心衰发作。此外,房颤还常常并发脑栓塞,引起肢体偏瘫甚至危及到生命安全。人类对心房颤动(房颤)的认识已有百年历史,也从未停对房颤的思考与斗争。然而房颤的机制错综复杂,经典的抗心律失常药物治疗不仅很难根治房颤,且循证医学证实均不能改善预后,而新型的抗心律失常药仍处在临床研究中,且其远期效果仍前途未赴,而外科的开胸迷宫手术操作复杂,术后出血及心包填塞等风险又使得其临床应用受到限制,并且开胸手术在一定程度上也给患者造成了阴影,因此,该方法仅限于病人正在进行心脏外科手术(如二尖瓣修补或更换术)。该术式目前在我国应用仍受到限制。因此,房颤的治疗长期以来都充满着困惑与挑战。

法国波尔多中心的Haissagurre于1996年率先提出“起源于肺静脉的异位兴奋灶触发阵发性房颤”的理论,该认识开创了房颤导管消融纪元,随后近十年导管消融研究的迅速发展使房颤治疗取得了历史性的突破。基于房颤触发因素的认识,早期众多的国内外电生理专家们曾探索过房颤的点消融治疗,但这种方法耗时长,成功率低,且并发症高,不久就被淘汰。后来又进行了节段性的大静脉电隔离手术,该术式进一步提高了房颤导管治疗的成功率,但其并发症仍然较高,尤其是肺静脉狭窄的并发症发生率高,并且术者往往长时间暴露在X线下。

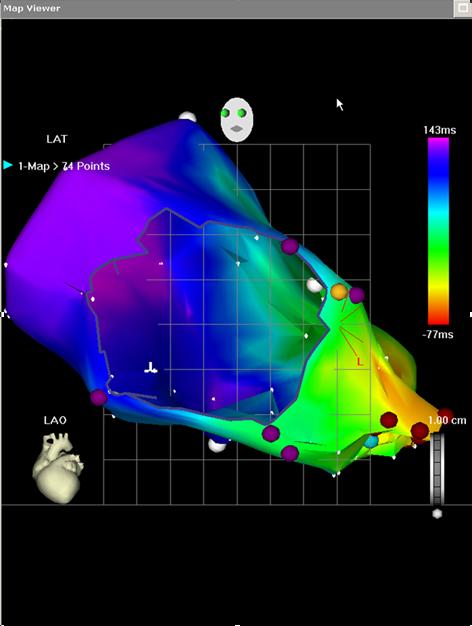

20世纪90年代以色列的Ben-haim和Cordis公司合作开发了一套三维电解剖标测系统(通常把它称为CARTO系统),该系统主要是通过在人工磁场中感应具有传感器的标测消融大头导管来指导心腔解剖重建,标测分析心律失常和指导消融,是最早应用于临床的三维标测系统,它的出现大大地简化了复杂心律失常的标测定位,为消融导管心律提供精确制导,明显地降低射频消融时的X线暴光量,开拓了导管消融治疗复杂心律失常的新领域,更为全世界的电生理医师们提供了一件复杂心律失常消融的精确制导武器。自从CARTO问世以来,房颤消融治疗开始进入划时代的改变,在众多电生理专家们的努力下,房颤消融治疗的手术方式逐渐固定,手术成功率大大提高,而并发症在有经验的术者,其发生率也很低下。

对于阵发性房颤来说,目前主流的手术方式包括以下几种:⑴法国Haissaguerre的肺静脉节段性消融;⑵意大利Pappone的环肺静脉线性消融(不强调肺静脉电隔离);⑶美国Natale的冷冻球囊指导下的肺静脉前庭电隔离;⑷德国汉堡Kuck、欧阳非凡的三维标测系统联合双LASSO指导下的环肺静脉电隔离;⑸美国Nademanee碎裂电位(CFAES)消融;⑹美国Jackman的迷走神经节消融;⑺我国姚陷教授创导的7字线性消融等。而国内普遍采用的是三维标测系统指导下的环肺静脉线性隔离术,即以解剖为基础的消融模式。在技术成熟的电生理中心,其成功率通常在80-90%之间。

我科在自主开展普通室上性心动速及特发性室性心动速和室性早搏的射频消融的基础上,今年开始了利用三维电解剖标测系统进行复杂心律失常的射频消融,并已成功运用于房颤及室性心律失常患者的射频消融治疗,经术后三个月对患者的密切随访,进行射频消融的所有患者均未再复发心律失常,其中一例症状严重的患者曾因心律失常发作频繁而连家门都不敢迈出的患者已经正式走上工作岗位,在这个鼓舞人心的基础上,我科继续不断努力开拓复杂心律失常的射频消融治疗,为广大岛内患者足不出岛即可享受到现代科技带来的新成果,为摆脱房颤的折磨提供又一条康庄大道,并且,我科今年的三维电解剖标测系统治疗房颤及室性心律失常数量在位居全省首位。

|